論壇實錄 | 學術論壇五 : 石窟保護技術與新數字應用

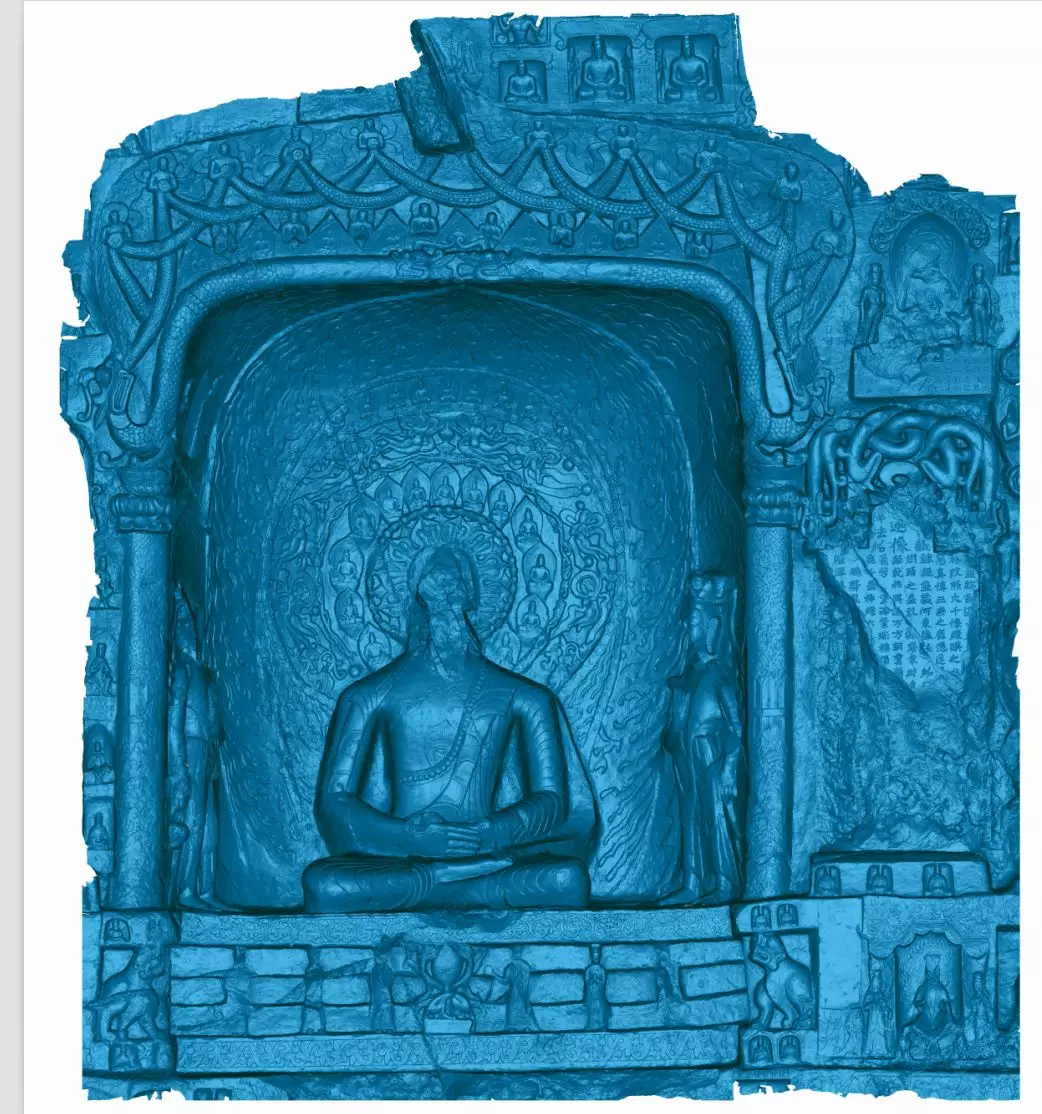

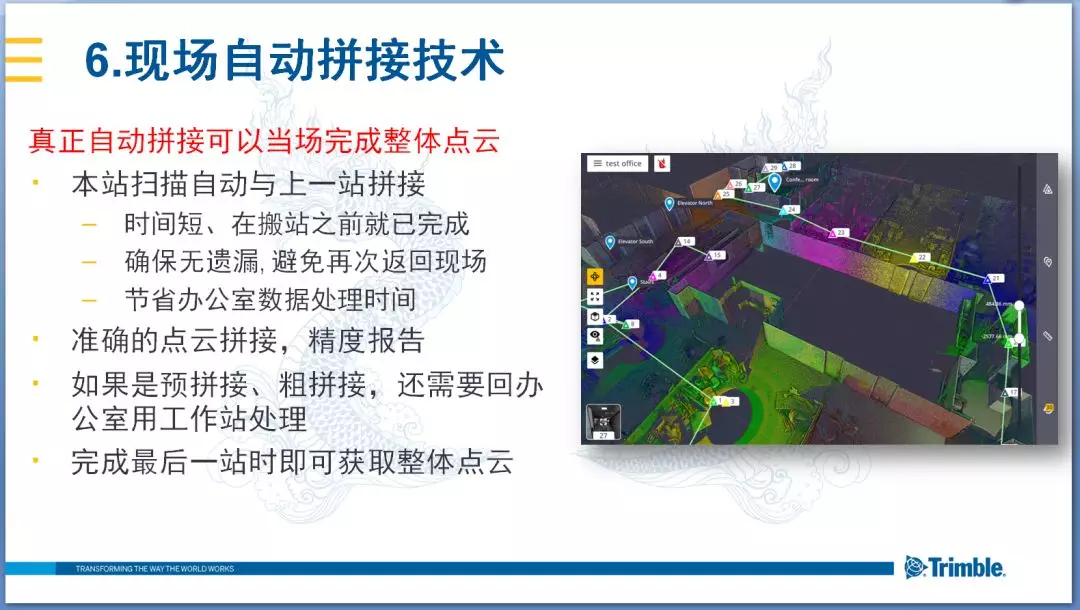

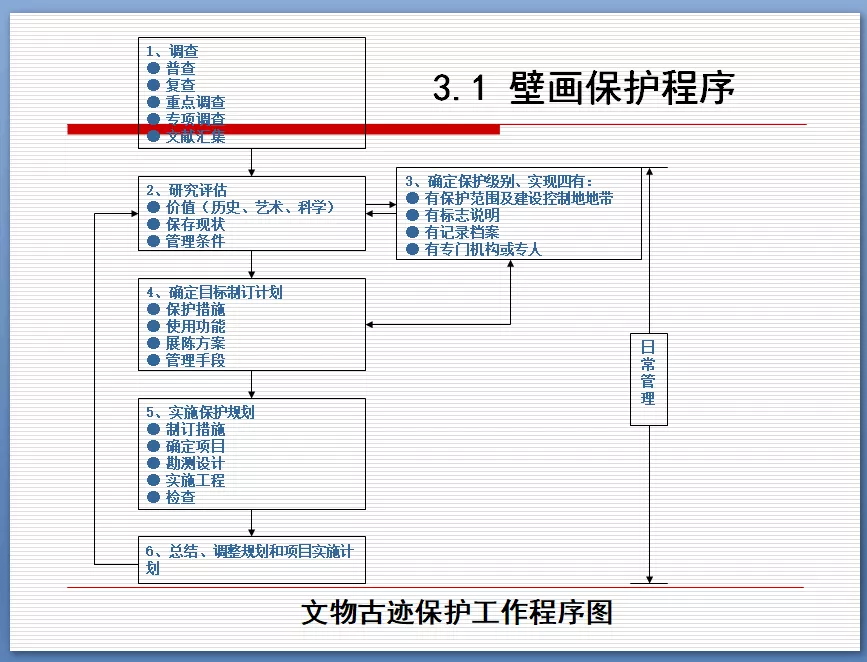

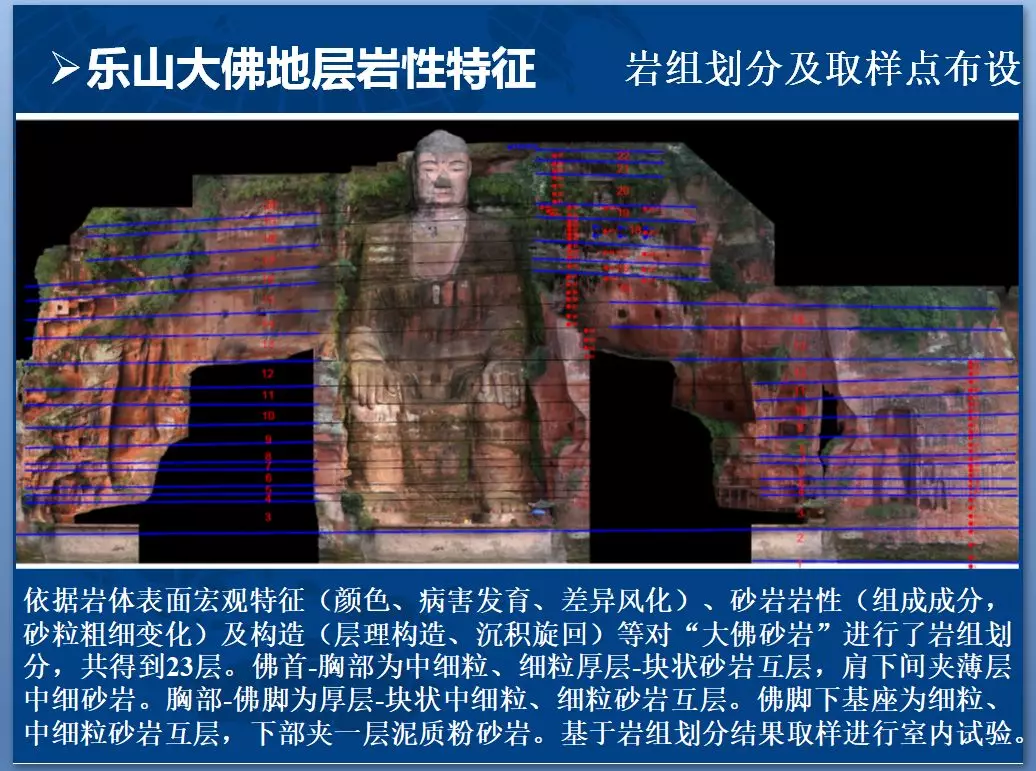

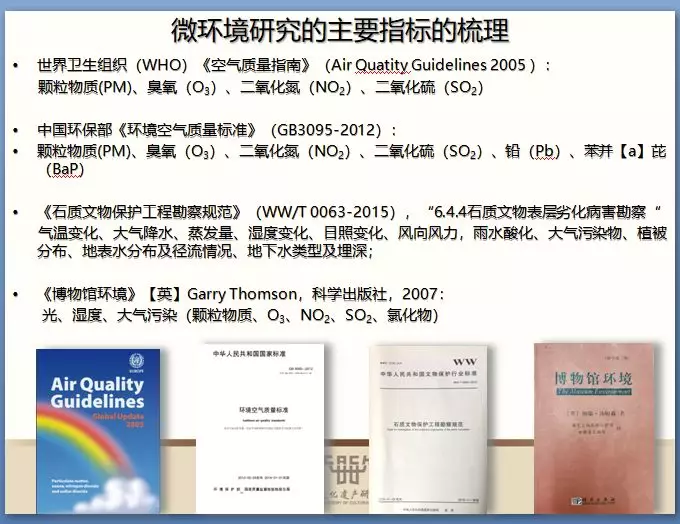

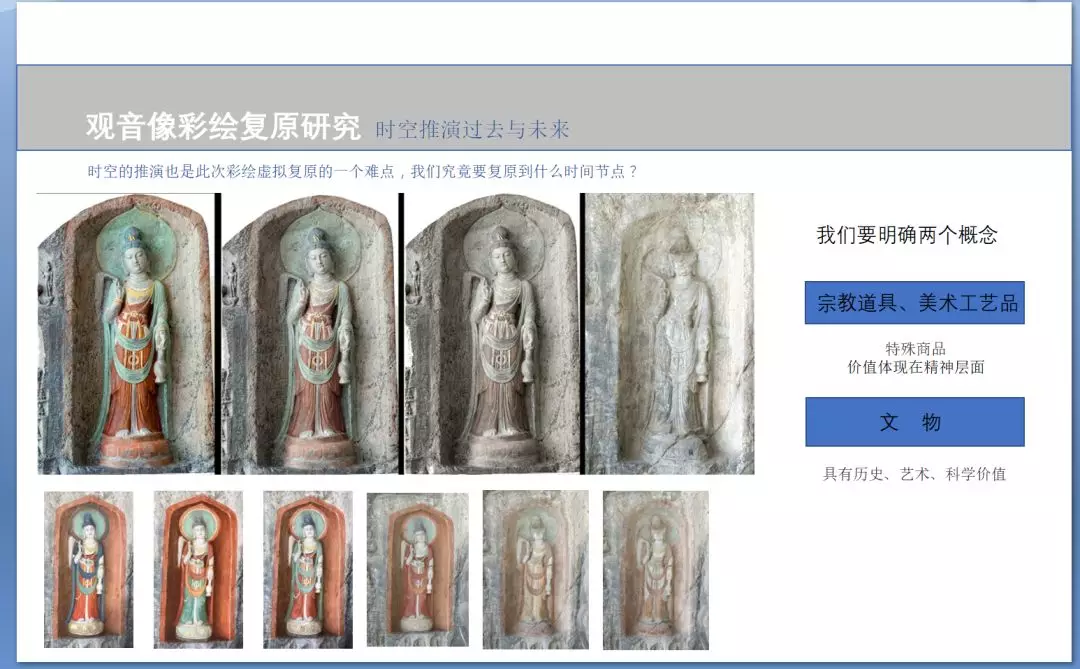

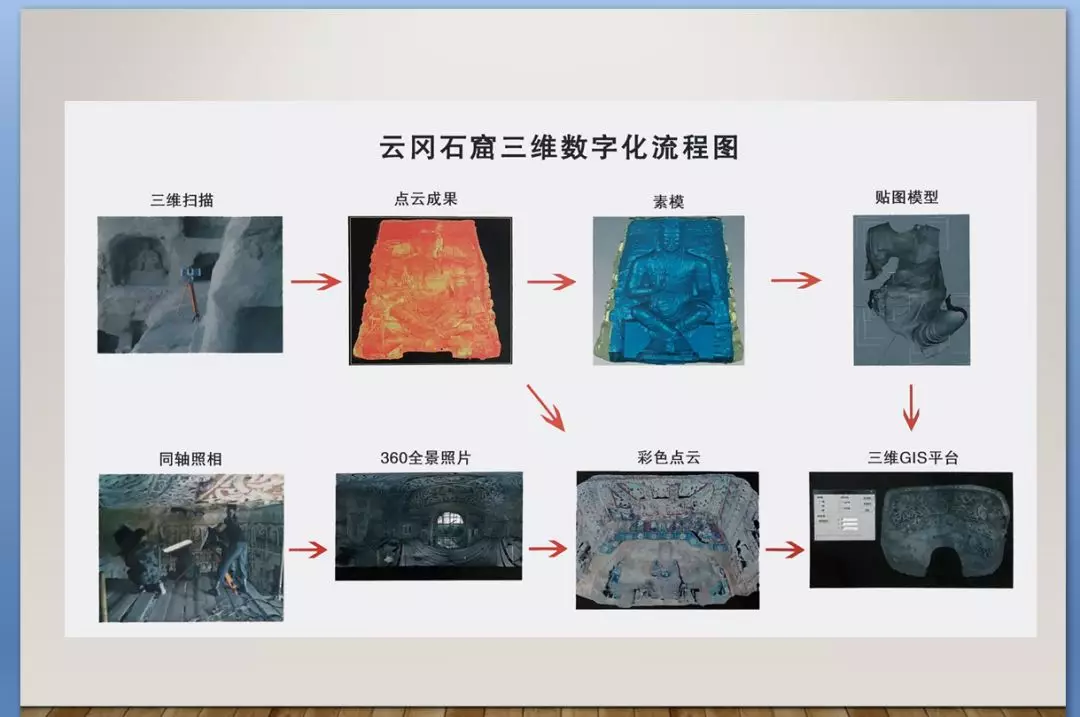

圖/論壇現場 攝影/陳凱 由中國古跡遺址保護協會石窟專業委員會、龍門石窟研究院組織的“石窟保護技術與新數字應用”論壇于11月2日在上海召開。本次論壇是第三屆國際建筑遺產保護與修復博覽會舉行的同期學術活動,邀請了來自敦煌研究院、中國文化遺產研究院、浙江大學、北京天鑄閣文化藝術有限公司等石窟研究單位、相關科研院所及高校、科技公司的多名專家學者發表主題演講,分享石窟保護、新數字技術最新應用案例,共同促進石窟保護傳承事業的發展。 論壇分兩個階段:第一階段由中國古跡遺址保護協會石窟專業委員會主任孫英民主持,邀請國家文物局文物保護與考古司文物保護處副處長姚丞講話。 圖/主持人 孫英民 中國古跡遺址保護協會石窟專業委員會主任 攝影/陳凱 姚丞處長在講話中回顧了建國后在國家高度重視下,石窟寺保護工作取得的成績,同時指出石窟寺保護與展示仍然存在四個方面的問題:第一,石窟所面臨的水害侵蝕、巖體失穩及石雕表面風化等主要病害,仍缺乏真正有效的保護手段;第二,部分窟檐建設缺少美學指導,爭議較大;第三,石窟保護工程前期勘察不足,過度加固等現象較為嚴重;第四,石窟的價值研究不夠深入,展示手段單一。姚處長在剖析過問題之后,指出今后需在四個方面加強重視:第一,要注重石窟保護的多學科融合;第二,要加強石窟價值研究;第三,要聚焦石窟本體保護;第四,窟檐建設要注意對本體的尊重,要慎重實施。 圖/姚丞 國家文物局文物保護與考古司文物保護處副處長 攝影/陳凱 第二階段分上下半場,分別由上海大學文化遺產保護基礎科學研究院院長黃繼忠、龍門石窟研究院院長余江寧主持。 圖/主持人 黃繼忠 上海大學文化遺產保護基礎科學研究院院長 攝影/陳凱 圖/主持人 余江寧 龍門石窟研究院院長 攝影/陳凱 我國石窟壁畫保護理論與實踐探索 汪萬福 ?敦煌研究院 圖/汪萬福 敦煌研究院 攝影/陳凱 汪萬福老師在報告中全面總結了我國石窟壁畫保護七十年的發展歷程,通過幾個典型案例的剖析,闡述我國石窟壁畫的特點、保護程序和技術工藝,旨在為絲綢之路沿線國家同類文化遺產的保護提供參考和借鑒。 以敦煌石窟壁畫保護為例,總體上經過從上世紀40年代的看守防護時期的“不偷不盜”、“不塌不漏”,到60年代搶救性保護時期的“先救命,再治病”,至80年代的科學保護時期“究病理,治根本”,以及至21世紀初預防性保護理念時期的“險情可預報,防護可提前”的過程。從保護工作程序上,由最初的“發現病害-直接加固修復”的過程逐步轉為“發現病害-分析病害成因-實驗室研究試驗-現場試驗-加固修復-效果評估”的全過程。對典型的石窟空鼓病害壁畫的保護技術經過“邊沿加固—揭取回貼—十字鐵板錨固—十字有機玻璃板錨固—灌漿結合錨桿錨固加固”的發展演變,以及對石窟壁畫酥堿病害保護技術從最初的“酥堿病害壁畫滲透加固”到“多次脫鹽加固”,發展至“壁畫修復的全部介入材料需進行脫鹽處理”的技術高度,基本做到全過程的科學控制,確保壁畫保護修復質量。 圖/發言人PPT 樂山大佛地層巖性與滲水病害特征研究 孫博 ?中鐵西北科學研究院有限公司文保中心 圖/孫博 ?中鐵西北科學研究院有限公司文保中心 攝影/陳凱 孫博老師在報告中介紹了中鐵西北科學研究院有限公司文保中心和樂山大佛管委會應用多種新技術對樂山大佛的地層巖性與滲水病害進行的研究分析,這些研究為樂山大佛保護工作的開展奠定了基礎。 針對滲水病害,首先采用高密度電阻率法和大地自然電場法對胸腹部區域巖體內含水率分布及淺表層水分的運移進行檢測;其次在國內石窟寺病害勘測中首次使用采用熒光碳點示蹤法對巖體內部滲水來源及路徑進行判別;同時在大佛本體布設光纖式滲壓傳感器對大佛胸腹部滲水規律進行研究。 圖/發言人PPT 微環境與石質表面病害發育關聯性的探討——以潮濕環境下不可移動石質文物為例 張可 中國文化遺產研究院文物保護修復所巖土文物部 圖/張可 中國文化遺產研究院文物保護修復所巖土文物部 攝影/陳凱 張可老師在報告中指出,不可移動石質文物病害發生的客觀誘因主要來源于所依附的地質體和所保存的微環境。越來越多的研究和實踐表明,微環境聯動本體產生的物理、化學變化,是石質表面病害產生的主要原因。在不同的保護研究和實踐中,不斷從勘察和監測指標中,梳理和總結微環境因素與石質表面病害發育的關系,對于準確的厘清重點影響因素,制定有針對性的保護方案,采取有效的預防性保護措施等,無疑具有指向性的作用。 圖/發言人PPT 龍門石窟萬佛洞觀世音像數字化虛擬復原 于楠 ?北京天鑄閣文化藝術有限公司 圖/于楠 ?北京天鑄閣文化藝術有限公司 攝影/陳凱 于楠老師在報告中分享了龍門石窟萬佛洞前室觀世音造像的虛擬復原項目,首先對萬佛洞及其前室觀世音造像的歷史背景及意義進行了闡述,梳理了造像的年代、形式、風格以及雕塑手法。在學術研究的基礎上,該項目將歷史文獻、三維數字化技術、雕塑、顏色檢測及石質分析技術相結合,融內容、技術、藝術為一體。此外,還重點對技術路線進行了多輪推敲和論證,特別是計算機虛擬技術,真正做到科技領軍、學術筑基的數字化復原項目,形成一整套的虛擬修復保護方法。數字化虛擬復原具有不接觸文物本體、修復可逆性的優勢,有重要的示范作用和推廣意義。 圖/發言人PPT 云岡石窟的數字化歷程與發展愿景 寧波 ?云岡石窟研究院 圖/寧波 ?云岡石窟研究院 攝影/陳凱 寧波老師在報告中首先回顧了云岡石窟的數字化歷程,從2003起,經過10多年的探索摸索,云岡石窟逐步形成了以三維激光掃描技術和數字近景攝影測量技術為主的數字化采集方法。以“科學記錄、融合翻譯、智慧發展”的理念引領數字化工作,有效支撐了石窟檔案管理、考古研究、科技保護、管理開放和弘揚展示的工作。 在解決了高浮雕石窟數字化采集的難題后,會形成巨大的石窟數據庫,成為石窟數字化的核心價值,而如何依托先進計算能力將數據利用起來,讓各種數據關聯、產生價值,在更廣范圍內服務文物保護相關工作,將會成為現今階段主要工作。 石窟數字化將經歷——文物在數字世界重建的數字化,各種數字化數據互聯融合的信息化,以及依托先進計算、Ai技術的智慧化——三個階段。 文物保護、考古研究等“實工作”和以“虛擬展示”、“虛擬修復”為代表的數字化“虛技術”將會為石窟事業發展起到事半功倍的作用! 圖/發言人PPT 李志榮 浙江大學文化遺產研究院 圖/李志榮 浙江大學文化遺產研究院 攝影/陳凱 李志榮老師認為,數字化技術引入石窟寺領域已近20年,經歷了大約兩個階段。第一階段,是解決石窟寺傳統考古測量問題的引入階段,幾乎全部的石窟寺研究機構都參與了這一階段。報告中以重大社科基金項目——須彌山石窟考古和2012年國家社科基金重大項目“石窟寺考古中3D數字技術的理論、方法和應用研究”這兩個案例,探討數字化介入條件下石窟寺考古的方法論和學科融合之道。第二個階段是當前數字化記錄不僅應用于石窟寺考古工作,而且其成果走上面向公眾的“再現”道路。以敦煌、云岡、龍門石窟為代表,通過再現使其承載的文明可以“走遍”中國和“走向”世界。第二個階段的發展,事實上證明了當前數字化石窟寺記錄技術及其成果已經達到了可復原的水平,這也正是石窟寺考古記錄達到理想水平的標志。同時,在石窟寺3D打印再造中的“原真”問題也引發了各種討論,使得我們不得不重新思考石窟寺數字化的根本目標和3D打印技術應用于石窟寺“再造”的根本目標是否切實符合文物保護的價值體系。 李志榮老師在報告中呼吁石窟寺數字化成果的考古學回歸,盡快以傳統和數字形式編輯出版新體例下的石窟寺考古報告,持續完成石窟寺檔案升級,為管理、保護、研究、利用打下堅實基礎。深入實踐,直面數字化公眾呈現領域各環節的問題,并努力探索解決。建議石窟寺管理研究機構、數字化打印機構、高等院校、文創企業等應聯合制定石窟3D復制標準,使之科學地滿足各種層級需求,并納入數字資源的知識產權管理范圍,保障國家文物數據安全和全民共享有序實現。報告最后介紹了龍門石窟古陽洞五座像龕的數字化記錄和3D打印工作的最新成果,并對未來數字出版形式的考古報告提出設想。 圖/發言人PPT 三維激光掃描技術在石窟寺數字化保護中的實際應用 天寶公司 李躍明 圖/天寶公司 李躍明 攝影/陳凱 李躍明老師的報告從技術原理入手,結合國內外多個數據案例,解析激光掃描這種對象無損技術的各種特性,以及常見認識誤區;分析其與目前當紅的傾斜攝影實景模型技術的差別與應用結合點;闡釋“邊緣效應”、“圓角效應”帶來的問題以及解決的辦法;介紹如何以正確一體化的工作流程最大地發揮三維掃描技術快速和精確的優勢,以更高的效率和速度獲得完美可靠的、滿足“修復如初”的數據成果。同時介紹基于點云的形變檢測分析技術,分析病害趨勢,做到心中有數,實現預防性保護。 圖/發言人PPT 在國家高度重視文化遺產保護的大背景下,如何更好地做好石窟的保護研究和弘揚傳承工作,是石窟保護的專家、學者和從業人員普遍關注的問題。本次論壇通過“石窟保護技術+新數字應用”的對話,對新時期如何解決石窟保護技術面臨的瓶頸,加強科技應用,深入挖掘石窟歷史文化遺產價值,弘揚中華優秀傳統文化進行了深度的研討和交流,對未來石窟保護技術及新數字應用具有重要的啟示意義。 作者:龍門石窟研究院 ?高俊蘋 更多博覽會同期學術論壇請繼續關注HPI國際建筑遺產保護博覽會,我們將在第一時間與您分享現場精彩內容!

關于石窟寺數字化記錄和再現的二個問題——以龍門石窟古陽洞的工作實踐為例