論壇實錄 | 學術論壇三 : 預防性保護

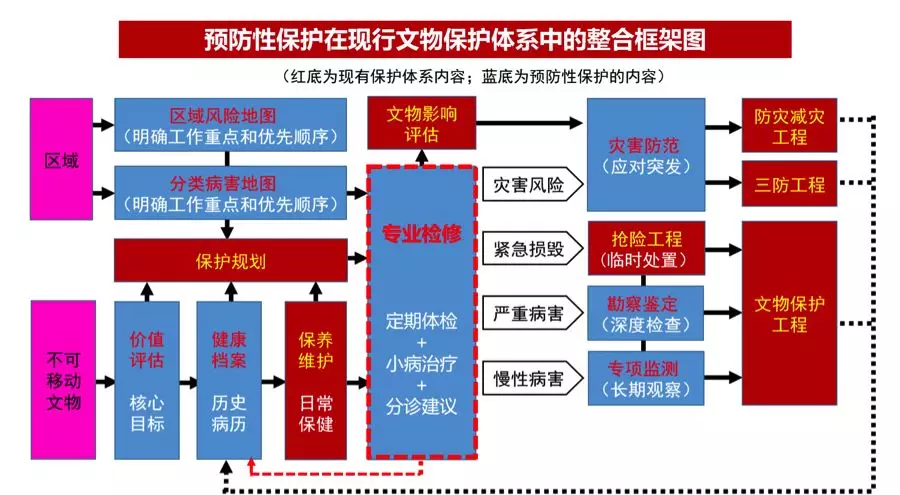

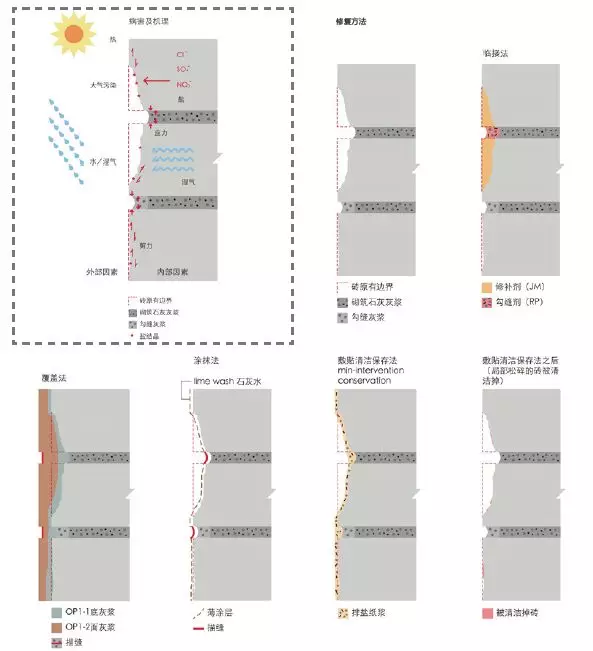

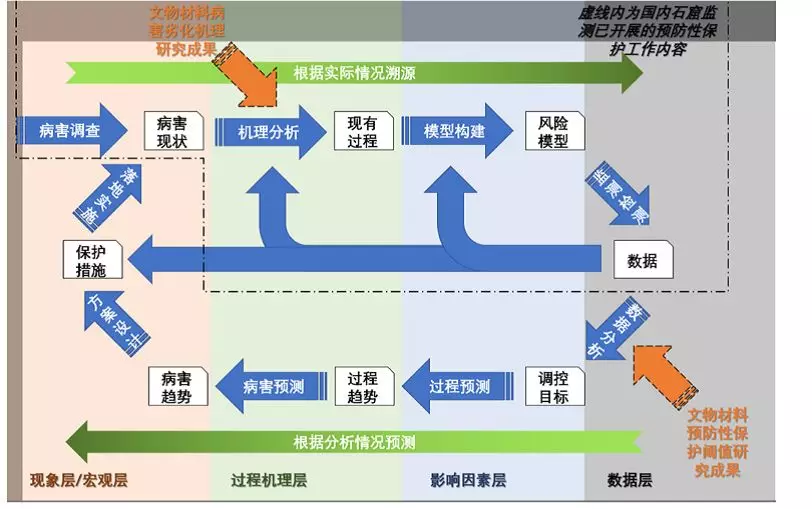

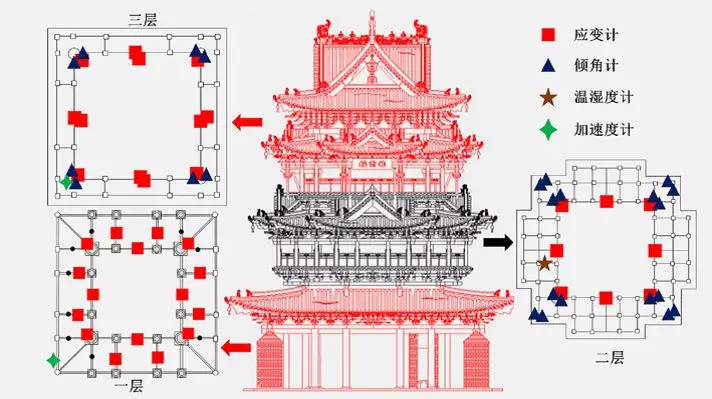

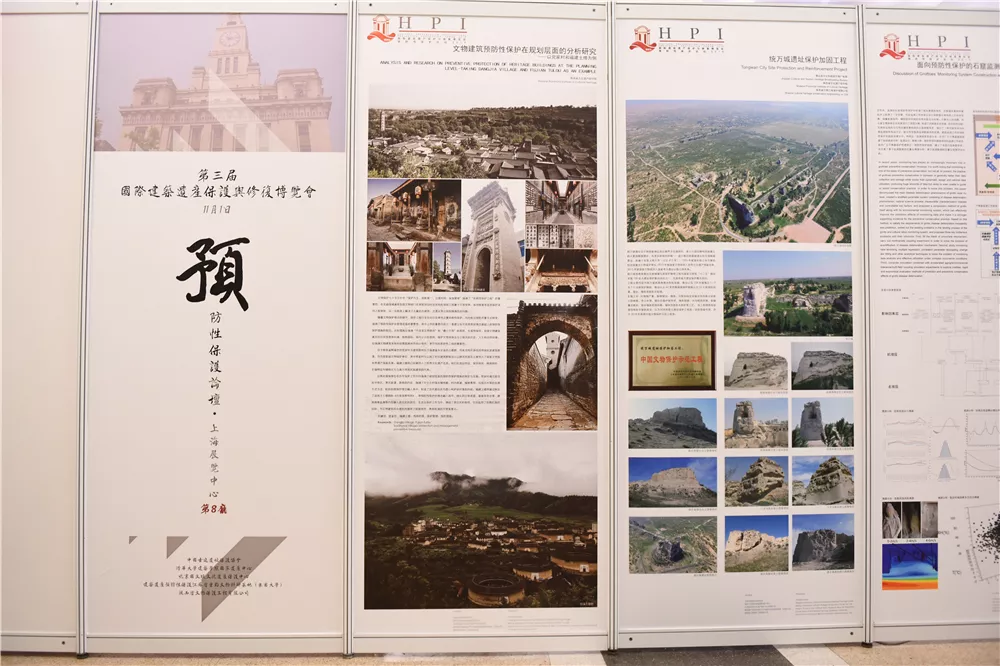

圖/嘉賓合影 攝影/陳凱 國際建筑遺產保護與修復博覽會同期學術論壇——預防性保護論壇于11月1日在上海展覽中心舉行。本次論壇由中國古跡遺址保護協會、清華大學建筑學院國家遺產中心、北京國文琰文化遺產保護中心、建筑遺產預防性保護江蘇省重點文物科研基地(東南大學)、陜西省文物保護工程有限公司合作主辦。東南大學建筑學院教授博士生導師朱光亞、清華大學建筑學院教授博士生導師呂舟、中國航空規劃設計研究總院首席專家總結構師葛家琪、中國文物研究所(現為中國文化遺產研究院)原古建筑與古跡保護中心主任張之平、四川省文物局副局長濮新等多位專家做了主題演講。 本次論壇由專家主旨發言、嘉賓論文發言、圓桌會議、論文集和優秀實踐案例展板共同組成。 圖/主持人項瑾斐 北京國文琰文化遺產保護中心總工程師 攝影/陳凱 主旨發言 圖/朱光亞 東南大學建筑學院教授 攝影/劉灼 首先,由東南大學建筑學院博士生導師朱光亞教授以預防性保護技術策略為主題進行了主旨演講。朱老師指出,預防性保護包括防災減災、日常維護保養、監測、影響評估及其他研究這四個層面,它們可以通過文物保護規劃串聯起來。另外,預防性保護可以和國家應急管理部相關職能相結合,利用已建構的應急管理體系解決文物的防災減災問題。例如臺灣在古建筑防災救災演習方面做了充分的工作,它為我們古建筑的預防性保護提供了非常好的實踐經驗。 從預防性保護的策略出發,朱老師提出了幾點重要建議。首先,預防性保護需要認清方法和目標的關系,避免碎片化思維。其次,建筑遺產保護已經形成獨立的知識體系,甚至是獨立的學科,它融入了各個學科的專業思維,因此需要有效整合。第三點,預防性保護需要學習和傳承傳統遺產修繕的技術路線和思路,關注相關史料。最后,預防性保護需要認清環境條件和工作基礎。 ◆◇◆ 圖/呂舟 清華大學建筑學院教授 攝影/陳凱 清華大學建筑學院博士生導師呂舟教授以《從保護技術進步看預防性保護的發展》為題進行了主旨演講。呂舟老師首先提到現在的保護工作對象發生了從文物到文化遺產的變化。這一變化體現了保護核心從物的延續到文化傳承的轉變,也就向文保工作者提出了保護思路從碎片化研究到整體化統籌的新要求。 通過對我國自上世紀30年代中國營造學社成立以來文物保護技術、重要保護工程的梳理,呂舟老師向大家展示了當時最先進的保護技術是如何應用到如永樂宮搬遷、莫高窟加固等重大保護工程中的。 呂舟老師指出保護理念的發展在當代催生了預防性保護的需求,而保護技術的進一步發展恰恰為這種需求提供了條件:數字化技術,高精度、低破壞的勘察分析技術和監測傳感器都為深化研究和有效利用展示提供了更多便利。 ◆◇◆ 圖/葛家琪 中國航空規劃設計研究總院首席專家 攝影/劉灼 中國航空規劃設計研究總院首席專家、總結構師葛家琪以《磚石質古建筑安全穩定性能研究 》為主題進行了主旨演講。葛家琪老師從結構工程的角度提出了當前文物災害的預防性保護的重要性,強調了由于文物性質復雜性,文保工作需要多方參與,多學科協作。葛老師首先點明了預防性保護的三大研究關鍵:如何預判風險,如何降低風險,如何防治風險。進而以古建的抗震工作為例,說明文物建筑的保護不可套用現代建筑的理論,鼓勵研究者回歸古建抗震的機理等基礎研究工作。 嘉賓發言 隨后,發言嘉賓從預防性保護理論與技術探索、預防性保護工程實踐和預防性保護監測與災害預防三個方面進行了交流。 主題:預防性保護理論與技術探索 東南大學建筑學院李新建副教授、陜西省文化遺產研究院副院長張磊、同濟大學建筑與城市規劃學院教授戴仕炳、西南交通大學建筑設計學院副教授劉弘濤分別作了演講。 圖/李新建 東南大學副教授 攝影/建博會組委會 東南大學李新建副教授以《中國不可移動文物預防性保護體系的整合與建構路徑芻議 》為題進行了演講。李老師闡釋了預防性保護在現行文物保護體系中的整合框架,從管理和研究層面提出在文物保護工程管理辦法中應加入預防性保護內容,逐步建立動態的文物健康檔案,制定風險地圖,開展基礎研究,制定相關行業標準等建議。 圖/發言人PPT 提供/李新建 ◆◇◆ 圖/張磊 陜西省文化遺產研究院副院長 攝影/劉灼 陜西省文化遺產研究院副院長張磊演講題目為《?文物建筑預防性保護在規劃層面的分析研究——以黨家村和福建土樓為例》。張磊院長以黨家村和福建土樓為例,對文物建筑預防性保護從規劃層面進行了分析,強調了規劃層面的預防性保護措施的制定與實施。 圖/黨家村鳥瞰圖 提供/張磊 ◆◇◆ 圖/戴仕炳 同濟大學教授 攝影/劉灼 同濟大學戴仕炳教授以《建筑遺產主動式預防性保護技術措施之犧牲性保護 》為題進行了演講。戴老師介紹了“犧牲性保護”概念的提出及其在歐洲等國家的實踐及理論探討,并通過分析我國清水墻飾面的犧牲性保護的基本技術措施闡明了實施犧牲性保護的可能。 圖/犧牲性勾縫 提供/戴仕炳 ◆◇◆ 圖/劉弘濤 西南交通大學建筑設計學院教授 攝影/建博會組委會 西南交通大學建筑設計學院劉弘濤教授以《世界自然遺產地村寨預防性保護研究-以九寨溝藏族村寨為例 》為題進行了研究經驗分享,主要包括利用各種技術設備對災害風險源進行動態監測,對監測數據進行定量分析,并根據定量分析后的結果提出管控對策。 圖/世界遺產地九寨溝村寨安全監測預警平臺 提供/劉弘濤 主題:預防性保護工程實踐 預防性保護工程實踐的演講中,陜西省文物保護工程有限公司總工程師劉曉萌、故宮古建部副主任趙鵬、北京國文琰文化遺產保護中心副總工程師張榮分別介紹了相關案例。 圖/劉曉萌 陜西省文物保護工程有限公司總工程師 攝影/建博會組委會 陜西省文物保護工程有限公司總工程師劉曉萌以《預性保護理念在統萬城遺址保護工程中的實踐與探索 》為題,圍繞榆林統萬城遺址的保護,探討了預防性保護理念的運用和工程實踐。在預防性保護理念的基礎上,針對統萬城遺址所表現的風蝕酥堿、人為破壞、生物破壞、自然坍塌、裂隙發育等主要病害,通過土坯試驗、土樣試驗和結構力學模擬等一系列科學分析,提出了相應的保護策略。 圖/榆林統萬城照片 提供/黃光琦 ◆◇◆ 圖/趙鵬 故宮古建部副主任 攝影/劉灼 故宮古建部趙鵬副主任以《從故宮案例看預防性保護工作的現狀與未來》為題,基于故宮保護工程中的幾處實際案例,闡述了預防性保護概念在管理方、設計方、施工方、監理方之間的不同理解,最后通過監測數據和日常保養體系來說明預防性保護工作的重要性。 圖/養心殿室內裱糊蟲害分布圖 提供/趙鵬 ◆◇◆ 圖/張榮 北京國文琰文化遺產保護中心副總工程師 攝影/建博會組委會 北京國文琰文化遺產保護中心副總工張榮的演講題目為《從搶救性保護到預防性保護——古月橋保護修繕工程實踐分析 》。古月橋位于浙江義烏,距今有約800年歷史,是最古老的五折邊石拱橋。經過科學測繪和調研之后,確認了古月橋最重要的價值載體在于它的結構體系,依據最小干預原則,修繕方案以保護古月橋原有的結構體系為核心;并采取高新技術與傳統工藝相結合的方式完成了修繕工程。在修繕之后,又建立了完善的預防監測系統,以保護古橋之安全。 圖/古月橋照片 提供/張榮 主題:預防性保護監測與預警 在預防性保護監測與預警的演講中,機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所高級工程師安程、國文琰文化遺產保護中心高級工程師李玉敏、北京交通大學副教授王娟分別從石窟監測體系的建構與關鍵技術、佛光寺東大殿建筑本體和環境監測、飛云樓結構健康監測系統與結構響應預警值設置機制等不同課題進行了介紹。 圖/安程 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所高級工程師 攝影/建博會組委會 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所高級工程師安程以《面向預防性保護的石窟監測體系建構與關鍵技術問題探討 》為題,對石窟主要病害劣化現象逐層分解,提出了一種石窟本體與環境監測體系構成方法。同時,從滿足石窟病害劣化溯源與預測需求為出發點,對石窟文物監測體系落地過程進行了梳理,提出三個關鍵瓶頸問題及其解決方案。 圖/面向預防性保護的石窟監測體系建構思路 提供/安程 ◆◇◆ 圖/李玉敏 北京國文琰文化遺產保護中心高級工程師 攝影/建博會組委會 國文琰文化遺產中心高級工程師李玉敏以《預防性保護理念下佛光寺東大殿建筑本體和環境監測》為主題進行了演講匯報。報告介紹了高精度的建筑監測對預防性保護的重要作用,并探究了東大殿建筑木結構的位移與環境變化的內在聯系。 圖/精準控制網基礎上的三維設備掃描 提供/李玉敏 ◆◇◆ 圖/王娟 北京交通大學副教授 攝影/建博會組委會 來自北京交通大學的王娟老師的演講題目為《飛云樓結構健康監測系統實踐與結構響應預警值設置機制探討 》。王娟老師從設計理念、系統構成、布點策略、設備選型等方面全面介紹了其結構健康監測系統,為古建筑結構安全的預防性保護提供了重要借鑒。 圖/飛云樓設備布設圖 提供/王娟 圓桌會議 中國文物研究所(現為中國文化遺產研究院)原古建筑與古跡保護中心主任張之平、四川省文物局副局長濮新、浙江省古建筑設計研究院院長黃滋、中國航空規劃設計研究院總院首席專家葛家琪、原陜西省文化遺產研究院副院長賀林等參加了圓桌會議討論。 圖/圓桌會議 ?從左至右為賀林 、葛佳琪、張之平、濮新 、黃滋 ? ? ? ?攝影/陳凱 在圓桌會議中,首先由張之平高工和濮新局長進行主旨發言。張之平老師以《真實性與預防性保護》為主題進行闡釋,她認為文物保護和修復的宗旨是真實地保存和延續文物的生命。真實性首先需要全面詳細地記錄,堅持傳統材料做法,最小干預,不改變文物原狀。修復過程是一個高度專業性的工作,要以原始材料的文獻為依據,修補部分應與整體協調,但與原作有所區別。張工在演講中列舉了日本唐招提寺千手觀音像、西藏日喀則夏魯寺、宣化古城、北京長城、山西平順縣天臺庵、西藏布達拉宮等多項重要的文化遺產,深入分析了在遺產的修繕工作中如何做到真實性的有效保護。 濮新局長以《四川震后文物搶救保護思考》為主題進行了主旨發言。他回顧了汶川地震后文物受損和災后重建的各項數據,總結了幾條重要經驗,例如迅速開展災后調查,發現險情及時排除,編織相關規劃,迅速啟動施工等。其中特別指出都江堰建筑群是災后第一個啟動的修繕工程,采取了勘察設計與施工同步進行的工作方式,這種模式對古建筑災后搶險維修具有積極的參考意義。同時,濮局長認為應及早開始針對文化遺產的預防性保護工作,例如開展地方培訓,培養技藝傳承等。最后,濮局長對未來遺產保護實踐提出具體建議,包括推動全國保護力量通力協作、依法依規開展工作、應時所需建章立制、促進專家和專業團隊參與、增強國際交流提升保護理念等。 黃滋老師認為當前文物保護的趨勢已經從定性走向定量,從搶救性保護轉變為預防性保護,這個階段具有重要意義。預防性保護中最重要的是長期監測,而在監測中對遺產本體的認知又尤為重要。遺產地監測必須由了解遺產保護的專人制定相關指標,包括監測對象、周期、預警值設定等。另外管理也是預防性保護工作的重要方面,例如歲修制度就是有效的管理手段。 賀林老師認為預防性保護除了監測和管理以外,還有一個重要內容即日常維護和保養工作。在此方面,陜西省在去年已經編制了古建筑日常維護保養導則,并以此為基礎,在未來繼續編制預防性保護導則。從管理方面上,需要制定相應的規章制度和具體措施,作為后續工作的指導和保障。 葛家琪老師在總結了以上專家的發言后進行了補充,他認為中國古建筑木結構的安全性能及其存在的問題需要有更深入的研究和正確的解讀,他相信在這方面我們一定能夠做到。 攝影/陳凱 作者:北京國文琰文化遺產保護中心 ?劉聰萌、陳怡、陳竹茵 更多博覽會同期學術論壇請繼續關注HPI國際建筑遺產保護博覽會,我們將在第一時間與您分享現場精彩內容!