參展推介 | 石窟專區——回首石窟文物事業七十年

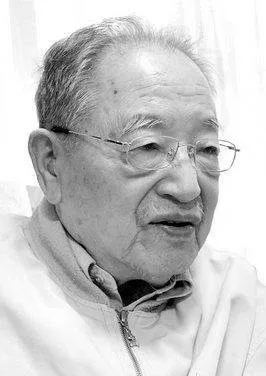

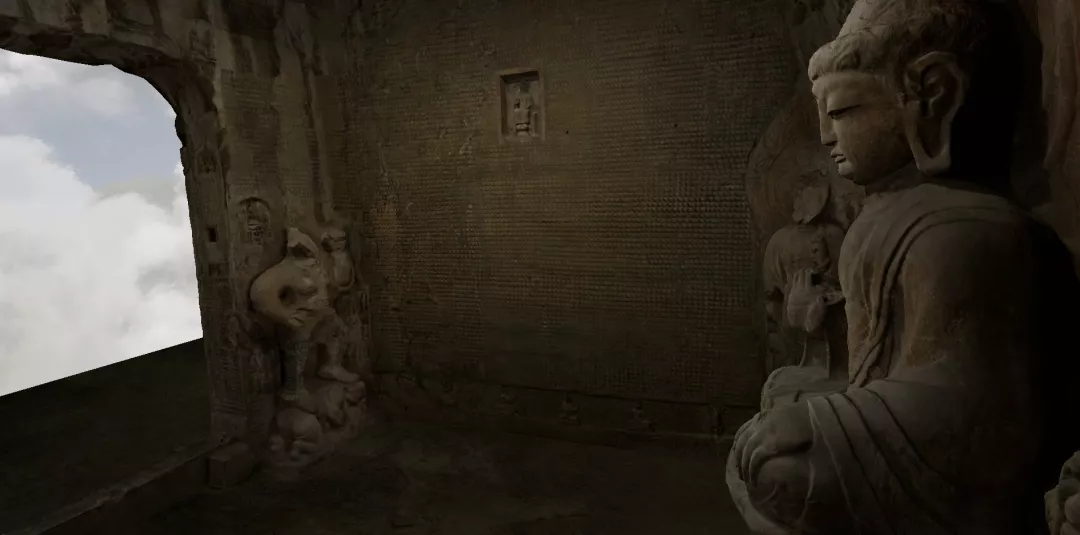

七十年斗轉星移,七十年滄海桑田,石窟文物事業與新中國一起成長。石窟寺是開鑿在河畔山崖間的佛教寺廟,是我國文化遺產的重要組成部分,其形成和發展與古代絲綢之路密切關聯,逐漸成為集建筑、雕塑、壁畫、碑刻等為一體的文化遺產,集中反映了我國古代政治、經濟、宗教、文化等諸多領域的發展變化,具有極高的歷史、科學、文化和藝術價值。 新中國成立以來的70年,是中國石窟文物事業蓬勃發展的70年。石窟寺保護一直是我國文化遺產保護的重點領域之一,代表了我國文物保護工作的發展歷程和水平,對我國文化遺產保護工作起到了推動作用。2019上海國際建筑遺產保護與修復博覽會邀請到了敦煌石窟、云岡石窟、龍門石窟、天龍山石窟、鞏縣石窟、靈泉寺石窟、皇澤寺石窟等七家單位前來參展,帶我們回首石窟文物事業發展的七十年。 01??石窟寺保護歷程 莫高窟崖體加固工程 20世紀90年代樂山大佛勘察及保護工作 龍門石窟綜合治理工程 云岡石窟文物本體維護全方位綜合性保護工程 2004年中意合作雙窯洞窟修復現場 02 ?石窟專業委員會 中國古跡遺址保護協會石窟專業委員會成立于2006年6月,鑒于龍門石窟保護研究工作基礎較好,又地處中原交通便利,秘書處設在龍門石窟研究院。石窟專委會作為中國古跡遺址保護協會(ICOMOS中國委員會)的第一個專業委員會,自成立以來通過組織召開年會暨專題研討會、承辦國家文物局及中國古跡遺址保護協會會議、出版專業輯刊、編印會刊、更新中國石窟寺官網及官微等工作,不斷提高凝聚力和影響力,在行業協會中發揮出日益重要的作用。 2018年石窟專業委員會年會 03 ?先鋒人物與重要成果 70年來,我國石窟保護研究事業出現了許多如宿白、樊錦詩等熱愛石窟用心守護石窟文化的先鋒人物,他們為保護、研究、弘揚石窟文化事業做出重大努力與貢獻。在他們的付出下,各石窟研究院取得了許多優秀科研成果,并榮獲了許多重要獎項。 中國佛教考古的開創者宿白 "敦煌女兒"樊錦詩 04 ?展會特色 敦煌石窟、云岡石窟、龍門石窟三個單位更為本次展會帶來的趣味十足的VR體驗項目,觀眾朋友們可以在展會上漫步石窟,身臨其境欣賞中國石窟的藝術美! 回首70年發展歷程,展望新時代發展新前景。我們相信未來各石窟研究院必將充分發揮石窟寺文化遺產在實現中華民族偉大復興的中國夢中應有的價值引領作用,為文博行業添彩,為國家發展貢獻智慧和力量! ?第一階段:20世紀50年代至70年代,石窟保護研究工作為起步階段,保護工作以環境清理及應急除險為特點;研究工作開始運用考古學方法對石窟開展? ? ? ?調查研究,為后來持續進行的保護研究工作奠定了堅實的基礎。

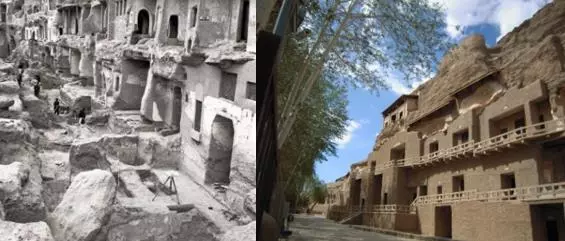

?第一階段:20世紀50年代至70年代,石窟保護研究工作為起步階段,保護工作以環境清理及應急除險為特點;研究工作開始運用考古學方法對石窟開展? ? ? ?調查研究,為后來持續進行的保護研究工作奠定了堅實的基礎。

?第二階段:20世紀80年代至90年代,石窟保護研究事業進入了快速發展時期,保護工作以多學科合作、綜合性保護為特點,石窟巖體搶救性加固工作全面展開,水害治理工作開始得到重視,中國石窟寺綜合性保護工作全面推進;研究工作除對石窟本體進行調查研究外,關注遺址發掘,取得了一大批學術成果。

?第二階段:20世紀80年代至90年代,石窟保護研究事業進入了快速發展時期,保護工作以多學科合作、綜合性保護為特點,石窟巖體搶救性加固工作全面展開,水害治理工作開始得到重視,中國石窟寺綜合性保護工作全面推進;研究工作除對石窟本體進行調查研究外,關注遺址發掘,取得了一大批學術成果。

?第三階段:21世紀以來,石窟保護研究事業進入了黃金發展時期,石窟寺的修復保護及預防性保護工作逐漸開展起來,廣泛與國內外科研機構開展深入合作,開拓了保護和利用的新思路,推動了石窟保護研究工作向規范化、科學化邁進,逐步與國際先進的保護技術和保護理念接軌。

?第三階段:21世紀以來,石窟保護研究事業進入了黃金發展時期,石窟寺的修復保護及預防性保護工作逐漸開展起來,廣泛與國內外科研機構開展深入合作,開拓了保護和利用的新思路,推動了石窟保護研究工作向規范化、科學化邁進,逐步與國際先進的保護技術和保護理念接軌。